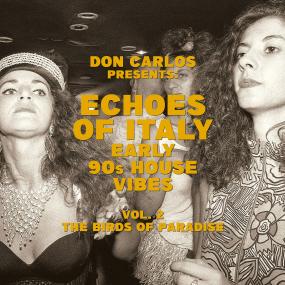

Divers artistes - Don Carlos présente Echoes Of Italy Vol. 2

LABEL: Jungle FantasyVolume 2 de ce projet soigneusement conçu sur la maison italienne des années 90, réalisé par Don Carlos. Et si le paradis était aussi beau… par Fabio De Luca. En tapant « maison paradisiaque » sur Google, les premiers résultats sont une liste interminable de chambres d’hôtes européennes aux façades blanchies à la chaux, promettant toutes « une expérience de voyage incomparable à deux pas de la mer ». Un peu plus bas, on trouve les sites web institutionnels de quelques résidences pour retraités semi-luxueuses (pas de photos, mais beaucoup d’images d’illustration d’infirmières souriantes au regard rassurant). Pour trouver la « maison paradisiaque » que nous cherchons, il faut faire défiler encore plus bas. Beaucoup plus bas. On a l’impression que c’était hier, et en même temps, que c’était il y a une éternité. Les années 80 venaient de se terminer, et l’avenir des années 90 restait incertain. Des téléphones portables plus petits et moins chers qu’une voiture ? Une crise économique effrayante ? Le retour du rock à guitare ?! Sans aucun doute, le meilleur endroit pour observer ce moment de transition était la piste de danse. Des transformations véritablement historiques s'y déroulaient. D'Amérique, à quelques encablures l'une de l'autre, deux nouveaux styles musicaux révolutionnaires avaient émergé : le premier évoquait une version « à petit budget » du meilleur du disco des années 70 – le son de Philadelphie revisité avec un piano-bar ! – le second était encore plus épuré, futuriste et presque extraterrestre. C'était une musique dotée d'une composante « physique » bien distincte, qui, pour être pleinement appréhendée, semblait appeler les théories complexes de certains philosophes postmodernes français : Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paul Virilio… Ces deux genres – nous l'apprendrions peu après – étaient nés dans les communautés noires de Chicago et de Detroit, même si, à l'écoute de ces vinyles 30 cm (souvent recouverts de pochettes blanches génériques, avec peu d'indications sur l'étiquette), il était difficile de deviner si, derrière eux, se cachait un jeune Noir américain, une Berlinoise ou un enfant pâle d'une ville côtière des Cornouailles. Rapidement, des sonorités similaires commencèrent à émerger de toute l'Europe. Mille variations d'une même intuition : plus maigre, moins maigre, plus joyeux, un peu moins ivre, plus brisé, plus lent, plus rapide, beaucoup plus rapide… Boum ! Des pistes de danse – londoniennes du moins, dont nous lisions avidement les chroniques chaque mois dans les pages de The Face et i-D – émergeaient les récits d'une nouvelle génération de… Des clubbers qui avaient complètement renoncé à se mettre sur leur trente-et-un pour aller danser ; des hooligans au tempérament de feu qui fondaient en larmes et s'enlaçaient sous les stroboscopes tandis que les notes de Strings of Life s'élevaient à travers les volutes de glace carbonique (certaines pilules « souriant » y étaient aussi pour quelque chose, bien sûr). Mais passons à la Suisse. Dans la paisible et studieuse ville de Lugano, entre les années 1980 et 1990, se trouvait un club nommé « Morandi ». Son soir le plus chaud était le mercredi, où le public venait aussi de Milan, Côme, Varèse et Zurich. La légende raconte qu'un soir, Prince et Sheila E en personne furent aperçus cachés parmi les canapés, lors d'une pause dans leur tournée italienne du Nude Tour… Le DJ résident du mercredi, véritable star du club, était un DJ italien au nom exotique : Don Carlos. Sa bande-son était un mélange de Chicago, de Detroit, du R&B le plus progressif et de certains classiques oubliés du disco : en somme, l'équivalent du Paradise Garage à New York. Voici à quoi cela aurait pu ressembler si le studio n'avait pas fermé ses portes en 1987. Entre-temps, Don Carlos a également réussi à glisser quelques morceaux composés dans son studio du lac Majeur. L'un d'eux, en particulier, était un titre plutôt lent comparé aux BPM en vogue à l'époque, mais qui faisait le lien parfait entre la house et le R&B. Son titre était « Alone » : Don Carlos expliquera des années plus tard qu'il fallait l'entendre à la fois au sens anglais de « by itself » (seul) et comme le mot italien signifiant « halo ». Ce n'était d'ailleurs pas le seul double sens de la chanson. Sa nature même, très profonde, était double. D'une part, « Alone » était construit autour d'un motif de clavier angélique et d'un riff de piano romantique qui vous transportait directement au paradis ; d'autre part, il présentait suffisamment de sonorités électroniques (et une partie de saxophone qui semblait avoir été dissoute par des pluies acides) pour classer le morceau dans la catégorie « modernité de pacotille », autrement dit la marque de fabrique des sons les plus novateurs de l'époque : une musique qui semblait avoir été fabriquée à la main à partir de bribes de paillettes. Pop grand public. Personne ne sait qui l'a appelée « paradise house » en premier, ni quand. D'autres définitions, comme « ambient house », « dream house » ou « progressive méditerranéenne », ont été entendues… mais aucune n'était aussi bonne (et séduisante) que « paradise house ». Ce qui est certain, c'est que cette inclination pour des sonorités à la fois angéliques et névrotiques, romantiques et insensibles, est rapidement devenue la marque de fabrique de la seconde génération de la house italienne. Une musique qui semblait timidement à égale distance de toutes les révolutions rythmiques et électroniques qui avaient eu lieu jusqu'alors (« Une musique parfaitement capable de ne mener nulle part lentement », comme l'a noté le journaliste anglais Craig McLean dans un reportage légendaire pour le magazine Blah Blah Blah). Une musique qui, pour une oreille inattentive, aurait pu paraître aussi anonyme qu'une photo prise au hasard d'un groupe de passants à 10 h du matin dans n'importe quelle grande ville, mais qui décrivait parfaitement le lent réveil du monde réel après la frénésie amoureuse universelle du soi-disant Second Summer of Love. L'amour. Pendant une brève mais inoubliable saison, en Italie, la « paradise house » a été la bande-son officielle d'interminables week-ends passés en voiture, à sillonner la péninsule du nord au centre, d'est en ouest, à la recherche de la dernière discothèque branchée, échangeant kilomètres par heure contre battements par minute : en pratique, un nouveau réveillon du Nouvel An chaque vendredi et samedi soir. Ce fut une transformation majeure, un véritable choc pour une Italie adulte qui découvrait pour la première fois – grâce à ses enfants – le côté sauvage de la modernité industrielle. Les clubbers de la scène dite « fuoriorario » étaient les billes déchaînées du flipper que redoutaient la presse écrite et les experts télévisés. Ce qu'ils faisaient chaque week-end, outre se déchaîner sur les tubes du moment, c'était relier des lieux éloignés géographiquement et des non-lieux (merci Marc Augé !) – d'anciennes salles de bal, des fermes et des centres d'affaires – transformés le temps d'une nuit en paradis de la house. Comme l'a dit Marco D'Eramo Dans son essai de 1995 sur Chicago, « Il maiale e il grattacielo », il écrivait : « Le capitalisme à quatre roues déforme notre image ancestrale de la ville ; il permet aux banlieues de se connecter entre elles, alors qu'auparavant elles n'étaient reliées que par le centre. (…) Il rend possible une zone métropolitaine sans métropole, sans centre-ville. La périphérie n'est plus la périphérie d'un centre, mais est égocentrique. » « Paradise House » a parfaitement saisi tout cela et l'a transformé en une sorte de cyber-blues qui se passait de mots, et a ramené de façon inattendue une lueur de mélancolie (post-humanité ?) dans un monde qui, à cette époque – comme nous le comprendrions pleinement dans les décennies suivantes – était devenu totalement inhumain et sans cœur. Un monde où nous étions seuls, entourés d'une auréole jaunâtre sinistre, comme un néon en fin de vie. Mais, au moins pour une nuit, heureux.