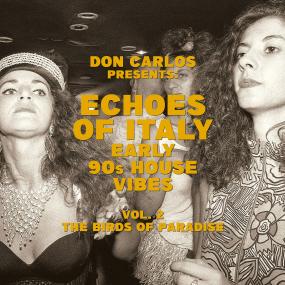

ヴァリアス - ドン・カルロス・プレゼンツ エコーズ・オブ・イタリー Vol. 2

LABEL: Jungle Fantasyドン・カルロスがキュレーションした90年代イタリアンハウスのプロジェクト、第2巻。ファビオ・デ・ルカによる「もし楽園が半分だけ良かったら…」。Googleで「paradise house」を検索すると、真っ先に現れるのは、白塗りのファサードを持つヨーロッパのB&Bの無限のリストで、どれも「海から数歩の、比類なき旅行体験」を約束している。次に、少し下にスクロールすると、厳選された高級感のある高齢者施設(写真は掲載されておらず、安心感のある表情の看護師のストック写真がたくさんある)のウェブサイトが表示される。私たちが探している「楽園ハウス」を見つけるには、さらに下にスクロールする必要がある。ずっとずっと下に。まるで昨日みたいで、同時に数百万年前のようでもある。80年代が終わったばかりで、90年代に何が起こるのかまだ不明だった。ブリーフケースサイズの携帯電話で、車の値段と同じくらい高価ではないもの?恐ろしい経済危機?ギターロックの復活?!確かに、その移行期を観察するのに最適な場所はダンスフロアだった。そこで真に時代を画す変容が起こっていた。アメリカから、互いに近い距離で、2つの革命的な新しい音楽スタイルが誕生した。1つ目は、70年代最高のディスコミュージックの「予算重視」版のようなサウンドで、フィリーサウンドをピアノバーのキーボードで再現したものだ!もう1つは、さらにスリムで、未来的な、そして地球外的なサウンドだった。それは非常に明確な「物理的」な要素を持つ音楽で、同時に、完全に理解するためには、ジル・ドゥルーズ、フェリックス・グワタール、ポール・ヴィリリオといったフランスのポストモダン哲学者たちの複雑な理論を必要とするようにも思えた。これらのジャンルは、すぐにわかったことだが、シカゴとデトロイトの黒人コミュニティで生まれた。しかし、これらの12インチ・レコード(多くの場合、一般的な白いジャケットに包まれ、レーベルにはほとんど情報がない)を聴いて、それがアメリカのどこかの黒人少年なのか、ベルリンの女の子なのか、コーンウォールの沿岸都市の青白い肌の少年なのか、簡単に推測することはできなかった。すぐに、ヨーロッパのあらゆる場所から同様のサウンドが現れ始めた。同じ直感の千のバリエーション:よりスリムで、よりスリムでなく、より幸せで、少し酔ってなく、より壊れていて、より遅く、より速く、はるかに速く…ブーム!ダンスフロア(少なくとも、The FaceやiD誌で毎月その記録を熱心に読んでいるロンドンのダンスフロア)からは、ダンスに行くために完全に「おしゃれをする」のをやめた新しい世代のクラブ客の物語が伝えられた。 ストロボライトの下、熱狂的なフーリガンたちが涙を流し、皆に抱きつき合う光景。ストリングス・オブ・ライフの旋律がドライアイスの煙を抜けて響き渡る(もちろん、ある種の「笑顔」を誘う薬物も関わっていた)。しかし、ここで話はスイスに移る。スイス、静かで勤勉なルガーノの町で、1980年代から1990年代にかけて、「モランディ」というクラブがあった。そのクラブの盛り上がりは水曜日で、ミラノ、コモ、ヴァレーゼ、チューリッヒからも客が訪れた。伝説によると、ある夜、ヌード・ツアーのイタリア公演の休日に、なんとプリンスとシーラ・Eがソファーの間に隠れているのが目撃されたという…水曜日のレジデントDJでありスーパースターだったのは、エキゾチックな名前を持つイタリア人DJ、ドン・カルロスだった。彼が作り出したサウンドトラックは、シカゴ、デトロイト、最も進歩的なR&B、そして忘れられたディスコ音楽のクラシックを混ぜ合わせたもので、1987年に閉鎖されたニューヨークのパラダイス・ギャレージがどのようなサウンドだったかを想像できるものだった。その間、ドン・カルロスは、マッジョーレ湖の彼のスタジオで制作したトラックもいくつか収録した。特に1曲、当時流行していたBPMに比べてかなりスローなトラックだが、ハウスとR&Bを完璧に繋ぐ橋渡しとなった曲だ。タイトルは「Alone」。ドン・カルロスは数年後、これは「独り」という意味の英語と「光環」という意味のイタリア語の両方を意図したものだと説明した。しかし、この曲に関するダブルミーニングはそれだけではなかった。その非常に深い本質は、実際、二重構造だったのだ。一方では、「Alone」は、天使のようなキーボードパターンと、あなたを天国に連れて行くロマンチックなピアノリフを中心に構成されていた。他方では、十分なエレクトロニックなスクエッチ(酸性雨で溶けたようなサックスパートも含む)を特徴としており、「ジャンク・モダニティ」の部類、つまり当時最も革新的なサウンドのトレードマークに分類されるものだった。それは、輝く大衆ポップの断片から手作りされたようなサウンドの音楽だった。誰が最初に「パラダイス・ハウス」と呼んだのか、いつのことなのか、誰も知らない。「アンビエント・ハウス」、「ドリーム・ハウス」、「地中海プログレッシブ」など、同じテーマに関する代替定義も聞いたことがあるが、もちろん「パラダイス・ハウス」ほど良く(そして魅力的で)はなかった。確かなことは、天使的で神経質な、ロマンチックで無関心なサウンドを同等に好む傾向が、イタリア・ハウスの第二世代のトレードマークになったことだ。 それまで起こったあらゆるリズムとエレクトロニック革命から、控えめに等距離を保っていたかのような音楽(イギリス人ジャーナリスト、クレイグ・マクリーンが『Blah Blah Blah』誌の伝説的な現地レポートで「ゆっくりとどこにも行かないことに完璧に長けた音楽」と評したように)。大都市の中心部で午前10時に通りすがりの人々の無作為なグループのスナップショットのように、無関心な耳には匿名的に聞こえたかもしれない音楽だが、いわゆるセカンド・サマー・オブ・ラブの普遍的な愛の奔流の後、現実世界での(ゆっくりとした)目覚めを完璧に描写していた。短く忘れられないシーズン、イタリアでは「パラダイス・ハウス」が、車の中で終わりのない週末を過ごし、最新の深夜ディスコを求めて半島を北から南、東から西へと駆け巡り、時速と1分あたりのビートを交換する(事実上、毎週金曜と土曜の夜に新しい大晦日を迎えるようなもの)クラブからクラブへと飛び回る際の公式サウンドトラックだった。これもまた小さな変容ではなく、成人したイタリアにとって、その息子たちと娘たちのおかげで初めて工業近代性のワイルドな側面と遭遇した衝撃でもあった。いわゆる「fuoriorario(営業時間外)」シーンのクラブ客は、新聞、雑誌、テレビの専門家たちが最も恐れるピンボールマシンの中で狂ったボールだった。彼らが毎週週末に、最新のホワイトレーベルのサウンドに狂った以外にやっていたことは、遠く離れた地理的地点と非場所(マルク・オーゲに感謝!)−古いダンスホール、農家、ビジネスセンター−を、一晩だけハウスミュージックの楽園に変えることだった。マルコ・デラモが1995年のシカゴに関するエッセイ『Il maiale e il grattacielo(豚と高層ビル)』で書いたように、「四輪資本主義は、私たちの古くからの都市のイメージを歪め、郊外を互いに繋げることを可能にする。以前は中心部によってしか繋がっていなかったのに(…)それは、大都市圏を大都市、都市中心部、ダウンタウンなしで可能にする。周辺はもはやいかなる中心部の周辺でもなく、自己中心的なものになる」。 「パラダイス・ハウス」はこれらすべてを完璧に理解し、言葉さえ必要ないサイバーブルースのようなものに変え、予想外に、その頃には完全に非人間的で冷酷な世界(今後数十年で完全に認識することになるだろう)の中で、憂愁的な(ポスト?)人間性の片鱗を呼び起こした。私たちが皆孤独で、寿命の尽きたネオンのように、不吉な黄色の光環に囲まれている世界。 でも、せめて一晩だけでも、幸せに。